中国科学院化学所研究团队在Nature发表新研究成果,利用Moku:Lab实现基于有机纳米步进光学致动器的可重构集成光子电路中激光功率的长时间稳定控制,为集成光子电路的“非易失性、可逆、低损耗与非破坏性”控制提供了可行方案。

Moku:Lab应用于基于有机纳米步进光学致动器的可重构集成光子电路

中国科学院化学所张继哲等研究团队新发表研究成果,成功研制出一种运动轨迹可编程的光致动器,用于集成光学芯片上的器件重构。该制动器由有机分子晶体组成,尺寸仅为微米量级,可以通过低功率激光远场照射的方式进行供能驱动和轨迹调控,从而在光芯片上实现直行、转弯、跨越波导运动,进一步实现对片上微结构的组装和操控。基于此,研究团队首次在光子芯片上实现了对微环谐振腔共振频率的动态、半永久性的精密调控。该研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits”为题,9月2日在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表。

背景

可重写的光子集成电路被认为是未来自适应光学计算、量子信息处理以及智能传感系统的核心组件。然而,其微纳结构的后期组装与动态重构能力一直是该领域面临的重大挑战。传统器件控制方式往往依赖持续供能,而现有的微操控手段,如光镊需要在液体环境中操作,近场探针则存在损伤器件的风险。这些方法均难以满足芯片上非液体环境、非破坏性及低功耗操控的需求。

研究方案

近年来,光驱动有机材料的发展为将局部光激励信号转化为机械运动的微致动器奠定了基础。研究团队创新性地利用靛蓝类给受体分子,制备出有机微晶光机械致动器。在 405 nm 激光照射下,这些致动器能够在硅、氮化硅、蓝宝石、铌酸锂等多种光子芯片基底上实现精确运动。通过开发定制的扫描反射镜控制系统,团队展示了一种完全可编程的光驱动有机纳米步进致动器。其单步定位精度达 30 nm,并具备前进/后退、转向等多自由度运动能力。此外,该致动器还可精确操控直径 22 um的二氧化硅微球,展现了出色且可靠的微纳操控性能。

实验装置

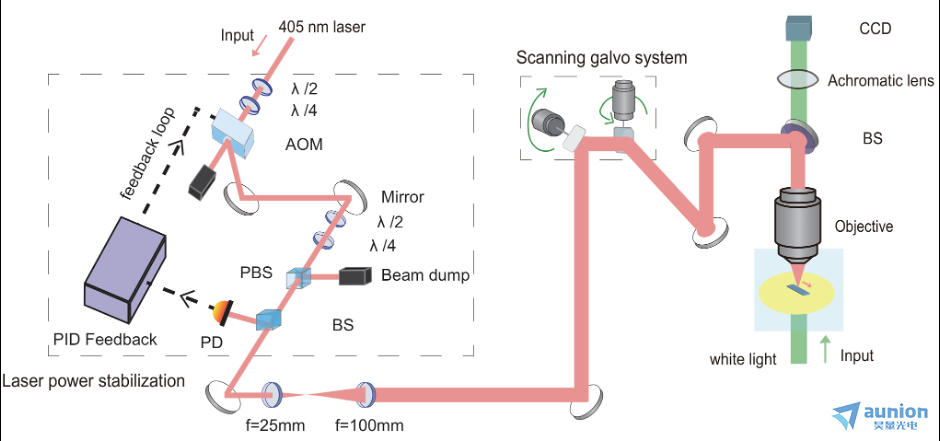

致动器的可靠运行有赖于稳定的光激励信号与高精度的运动监测。实验系统(图1)分为激光扫描模块与显微成像模块两部分。

在激光扫描模块中,驱动光束经射频源控制的声光调制器(AOM)稳定。分支光路由光电探测器监测,基于Moku:Lab实现的PID反馈回路持续调整AOM调制功率。该硬件反馈系统将探测到的分支光功率与设定值比较,动态调节射频功率以稳定主光路激光功率。经PID反馈整定后,主光路激光功率与设定值的相对偏差约为0.5%,满足实验对功率稳定性的要求。

显微成像模块提供高分辨率的运动表征:ccd相机与高数值孔径物镜采集致动器轨迹图像,并通过自动化图像分析高精度计算位移,实现可量化的运动评估。

图1:装置包含两部分:激光扫描模块(红色光路)与显微成像模块(绿色光路)。

结果

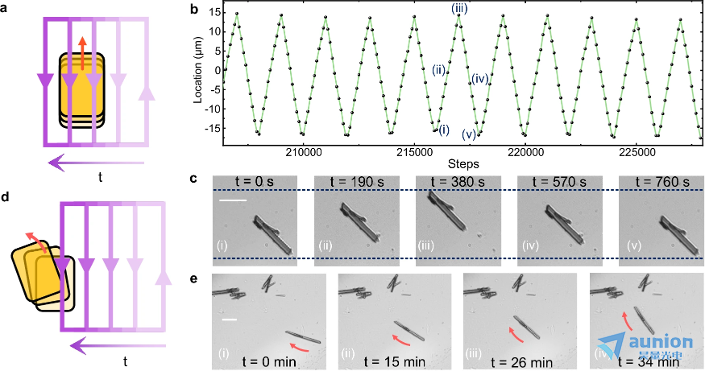

图2展示了通过专门设计的激光扫描轨迹实现的有机纳米步进行为的可编程控制。

当激光覆盖整个致动器宽度时,可实现直线位移(图2a)。致动器运动方向与扫描方向相反,反向扫描即可实现反向运动。

长期稳定性(图2b)通过每100次扫描追踪一次位置获取位移曲线,每轮累计2000步。图2c所示CCD照片记录了一次完整的往返运动。结果显示:每1000步位移为30.2 ± 1.1 μm,对应单步约30 nm。

基于光机致动器工作原理,当激光扫描致动器表面时,被覆盖晶格发生形变,致动器位置随之改变。若光斑仅覆盖单侧,该侧在一次扫描中的“行程”大于另一侧,从而引发转向(图2d、2e)。

图2:a 用于直线运动的激光扫描轨迹(紫色线);红色箭头为运动方向。b 运动特性稳定且可重复。c 与b对应的一次往返过程的CCD照片。d 控制转向的扫描轨迹。e 连续转向运动的照片。

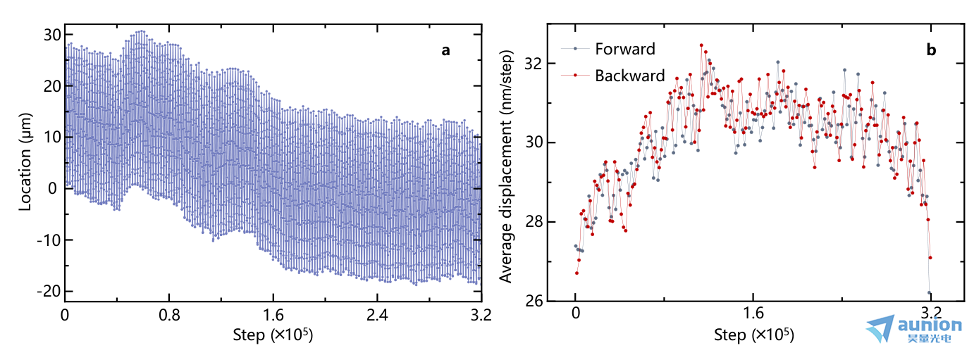

稳定后的系统可支持长时间、高重复性运行(图3)。在3.2×10^5步的连续驱动中,每100步记录一次图像以监测位移。在每1000步区间上,前进与后退方向的平均单步位移分别为29.84 ± 1.21 nm与30.01 ± 1.31 nm。随着致动器多次运动“清洁”表面后,在随后1.6×10^5步区间内,位移进一步稳定至30.31 ± 0.88 nm(前进)与30.37 ± 0.88 nm(后退)。这些结果表明致动器在长时操作下仍具备you秀的可重复性与稳定性。

图3:a 致动器位置随扫描步数的变化;b 平均单步位移随扫描步数的变化。

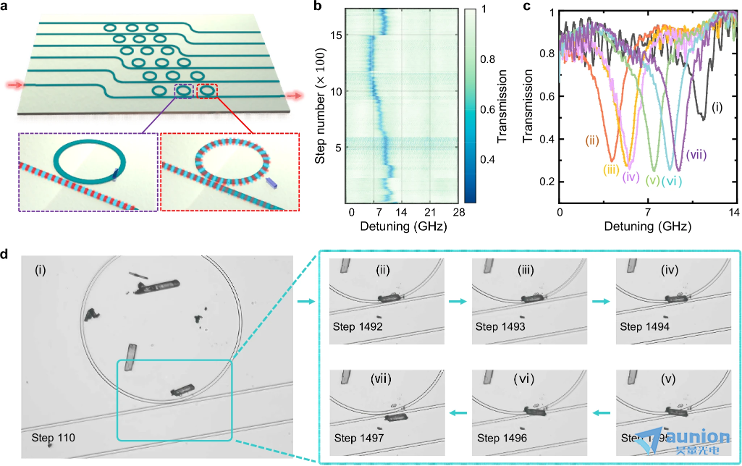

为展示跨越结构障碍的能力,研究团队在蓝宝石基底的铌酸锂集成光子器件上进行测试:致动器成功跨越厚度220 nm的楔形LN波导,并与微环谐振腔发生相互作用。当致动器跨过谐振腔光路时,引起了5.2 GHz的共振频率漂移。同时,微环的品质因子保持稳定,线宽变化低于16%,且在致动器移开后完全恢复。该结果为实现非易失、可逆、低损耗、非破坏性的光子集成电路动态控制开辟了新的方向。

图4:a 在光芯片上通过控制微致动器实现调谐的示意图。b 致动器跨过微环时,微环透射谱的变化。c 微环谐振频率约5.2 GHz的调谐范围。曲线(i)对应于(b)中步数110的谱线,(ii–vii)对应步数1492–1497的谱线。d 与(c)对应的致动器跨越微环的CCD照片。

总结

该有机纳米步进光致动器具有低功耗、非侵入性、兼容性强等优势,不仅可用于集成光子器件的后期调谐与重构,还为片上集成功能材料(如增益介质、非线性晶体、相变材料等)的精确定位与组装提供了通用技术平台。这一成果有望推动自适应集成光子线路、有机-无机杂化光电集成系统和纳米机器人等技术领域的发展。

张继哲博士表示:“Moku已经成为精密测量实验系统不可或缺的好帮手。其卓越的性能与简洁易用的操作界面,在产品首次亮相时就给我们留下深刻印象。我们希望Moku保持并继续发扬这份独有的特色。”

中国科学院化学所张继哲博士、徐新标特任副研究员与中国科学院化学研究所巩彦君博士为论文共同第1作者。本研究得到了guo家重点研发计划、guo家自然科学基金委员会及中国科学技术大学“双yi流”建设经费等项目的有力支持。

如果您希望申请样机演示,或者与我们技术工程师一对一交流您的应用,欢迎联系昊量光电

参考文献

[1] Gong, Y. et al. Light-driven crawling of molecular crystals by phase-dependent transient elastic lattice deformation. Angew. Chem. Int. Ed. 59, 10337–10342 (2020).

[2] Zhang, Y. et al. Light-driven continuous twist movements of microribbons. Small15, 1804102 (2019).

[3] Zhang, JZ. et al. Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits. Nat Commun 16, 8213 (2025). https://www.nature.com/articles/s41467-025-63521-z

更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电

关于昊量光电:

上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。

您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。

展示全部